Wikipédia:Sélection/France/Par région

Alsace La Gewerkschaft Amélie (d'abord Société en participation pour la recherche de gisement de houille en Alsace puis Société Bonne-Espérance) est une compagnie minière créé par Amélie Zurcher, Joseph Vogt et d'autres investisseurs en 1904 pour rechercher le prolongement du bassin houiller sous-vosgien dans la région de Mulhouse ainsi que des traces de pétrole. Cette société découvre alors le bassin potassique d'Alsace. Elle poursuit les prospections jusqu’en 1910 et creuse le premier puits des mines de potasse d'Alsace. |

Aquitaine Jacques Delisse, né le à Dax et mort le à Bordeaux, est un botaniste et pharmacologue français qui participa à la première partie de l'expédition vers les Terres australes commandée par Nicolas Baudin au départ du Havre à compter du . Installé à bord du Naturaliste, il herborisa à Tenerife puis descendit à l'île de France, l'actuelle île Maurice, durant une escale qui vit plusieurs autres membres renoncer à la suite du voyage d'exploration scientifique dans lequel ils étaient engagés. Il demeura dans la colonie de l'océan Indien malgré la capture de cette dernière par les Britanniques, y ouvrit la première pharmacie connue et fut par la suite le cofondateur de la Société d'histoire naturelle de l'île Maurice et d'une banque appelée banque de Maurice. Il ne rentra en France avec ses enfants qu'à la mort de sa femme rencontrée sur place. |

Auvergne-Rhône-AlpesPhilippe Bozon (né le à Chamonix, dans le département de la Haute-Savoie, France) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace. Fils de l'ancien international Alain Bozon, Philippe Bozon est considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey français : quatre présences olympiques, douze participations mondiales, il est le premier français à avoir évolué dans la prestigieuse Ligue nationale de hockey. Le 15 mai 2008, il devient le troisième français à être admis au temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace après Louis Magnus et Jacques Lacarrière.

|

Bourgogne Le mercurey est un vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) de la Bourgogne viticole. Son vignoble est situé en Saône-et-Loire, à douze kilomètres au nord-ouest de Chalon-sur-Saône (côte chalonnaise) et à sept kilomètres de Givry. Cette AOC s'étend sur les communes de Mercurey et de Saint-Martin-sous-Montaigu. Ce vignoble, reconnu en AOC en 1936 (dernières modifications du décret le le et le ) et implanté sur des sols marno-argilo-calcaires, a, depuis dix ans, une surface de production d'environ 650 hectares en appellation village et en premier cru. Sa production d'environ 28 000 hectolitres donne à peu près 90 % de vin rouge (cépage pinot noir et rendement de 40 à 58 hectolitres par hectare) et 10 % de vin blanc (cépage chardonnay et rendement de 45 à 64 hectolitres par hectare). Cette appellation, située sous un climat tempéré à tendance continentale, comprend 85 « lieux-dits » en AOC village et 32 en premier cru. C'est la plus importante AOC de la côte chalonnaise. Historiquement, Marguerite de Flandre et Gabrielle d'Estrées appréciaient ce vin. Olivier Poussier décrit les vins de Mercurey :

|

Bretagne À l'Olympia est le premier album live et le quatrième album original d'Alan Stivell, produit en mai 1972 par le label Fontana. Il est enregistré en public à l'Olympia, le célèbre music-hall de Paris, le . Avec une solide expérience musicale, principal acteur du renouveau de la harpe celtique, Alan Stivell s'entoure pour la première fois d'un orchestre de neuf musiciens. Le concert étant programmé sur Europe 1, l'une des trois radios françaises, le jeune chanteur breton bénéficie d'une audience estimée à sept millions d'auditeurs. Il propose une musique bretonne réarrangée et modernisée par l'ajout d'instruments folk et rock, ce qui est une innovation majeure. Chantant principalement en breton, il ajoute un air gaélique et deux chansons en anglais, donnant une dimension interceltique à sa musique. Des chansons bretonnes s'illustrent dans les hit-parades : l'instrumental Pop Plinn, qui marque l'interprétation d'une danse bretonne pour la première fois à la guitare électrique, ainsi que les chansons Suite Sudarmoricaine et Tri Martolod, entonnées tels des hymnes fédérateurs. Ce concert, comprenant exclusivement des titres inédits, marque le début de la deuxième étape du renouveau breton. Plus de deux millions d'albums se sont vendus dans le monde, en France, mais aussi en particulier dans les pays celtiques et les États-Unis (reconnaissance du magazine Rolling Stone). S'en suit une « vague » bretonne et celtique en France et en Europe à moindre échelle, avec des décalages temporels, ayant même des répercutions dans le bloc de l'Est et au Maghreb. Celle-ci voit la naissance de nombreux groupes et porte la popularité de l'artiste durant les années 1970. |

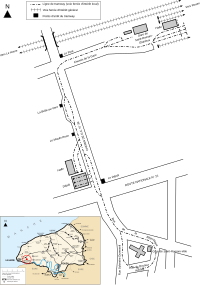

Centre Les thermes gallo-romains de Tours sont des établissements balnéaires publics qui, sous le Haut-Empire et pour certains jusqu’à la fin de l’Empire romain — aucun d'entre eux n'a « survécu » au-delà —, étaient en service dans la ville antique de Caesarodunum qui deviendra par la suite Tours. Si l'existence de ces thermes faisait depuis longtemps l'objet d'un large consensus, leur emplacement n'a commencé à être plus clairement établi qu'à partir des années 1980. Deux ensembles monumentaux ont été partiellement dégagés lors de fouilles menées entre 1974 et 1979 pour l’un, situé au nord-est de la ville ouverte du Haut-Empire et que les archéologues désignent sous le nom de thermes de l’Est, entre 1999 et 2002 pour l’autre, situé au sud et dénommé thermes du Sud. De très grandes dimensions, même si les fouilles n’ont pu en déterminer l’emprise exacte, ils semblent se situer en périphérie de la ville antique ou, en tout cas, à l'écart des zones les plus densément bâties ; les thermes du Sud se trouvaient probablement en bordure d’une des voies principales de Caesarodunum et les thermes de l'Est étaient implantés en bordure de Loire. Un, voire deux autres thermes publics, de plus petite taille, ont pu exister, l’un à l’ouest de la cité et l’autre au sud, mais les preuves de leur existence sont très fragiles. L’architecture de l'ensemble de ces thermes est très mal connue car les fouilles n'ont révélé qu'une toute petite partie de leur structure, tout comme les modalités de leur raccordement à des réseaux d’adduction et d’évacuation d’eau, encore plus hypothétiques. Les vestiges des thermes de l’Est, préservés, ont été ré-enfouis (il sera possible de les remettre au jour) alors que ceux des thermes du Sud ont été, après étude archéologique, scellés sous des constructions modernes. Les rares maçonneries attribuables aux thermes situés à l’ouest sont visibles dans un jardin archéologique qui retrace l’histoire du site, occupé presque sans discontinuité depuis l’Antiquité. Les indices très ténus du quatrième établissement thermal ont disparu après étude. |

Champagne-Ardenne Le lac du Der-Chantecoq ou lac-réservoir Marne (souvent abrégé en lac du Der) est un lac du Nord-Est de la France. Il est situé dans la région Champagne-Ardenne, à la limite des départements de la Marne et de la Haute-Marne. Construit pour protéger Paris des inondations, le lac du Der-Chantecoq a pour but de renforcer le débit de la Marne en étiage et d'en atténuer l'ampleur des crues. Il doit son nom à la fois au pays du Der, région naturelle où il est implanté, et au village de Chantecoq qui fut détruit avec ceux de Champaubert-aux-Bois et Nuisement-aux-Bois lors de la construction du lac dans les années 1960 et 1970. Sa capacité nominale est de 350 hm3. Avec une superficie de 48 km2, il est le plus grand lac artificiel d'Europe, en excluant les lacs de barrage. Il est par ailleurs le plus grand lac artificiel de France, toutes catégories confondues. |

CorseL'article qui doit apparaître ici n'a pas encore été sélectionné.

|

Franche-Comté Besançon-les-Bains était un établissement thermal de Besançon au XIXe siècle. L'expression « Besançon-les-Bains » est également utilisée par extension pour désigner une période durant laquelle Besançon était économiquement tournée vers les activités touristiques et les cures thermales, alors en vogue au XIXe siècle. En 1891, la Compagnie des Bains salins de la Mouillère est créée, et le tourisme se développe alors autour du produit d'appel de Besançon-les-Bains qui engendre la construction d'un établissement thermal, de l'Hôtel des Bains, d'un casino, de la salle de spectacles du Kursaal et l'ouverture d'un syndicat d'initiative (office de tourisme) en mai 1896. |

Guadeloupe Théodore-Augustin Forcade (né à Versailles le – décédé à Aix-en-Provence le ) est un religieux français. Considéré comme un grand voyageur, il est tour à tour vicaire apostolique de Tōkyō (Japon) de 1846 à 1852, puis évêque de Basse-Terre (Guadeloupe) de 1853 à 1860, évêque de Nevers de 1860 à 1873 et enfin archevêque d'Aix-en-Provence de 1873 à 1885. Évêque à Nevers, il contribue à éveiller la vocation de Bernadette Soubirous dans les années 1860. Il s'éteint à Aix-en-Provence des suites du choléra, après avoir été contaminé au contact de malades qu'il venait réconforter. |

Guyane Kourou est une commune française, située en Guyane. Avec 25 189 habitants en 2010, Kourou est la quatrième commune la plus peuplée de ce département et région d'outre-mer (DROM) derrière Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et Matoury. Autrefois connue pour son bagne, elle est actuellement surtout réputée pour abriter le Centre spatial guyanais (CSG), locomotive économique de toute la Guyane. |

Île-de-France La ligne 9 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Elle relie la station Pont de Sèvres située à Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris, seconde ville de la région pour sa population, à la station Mairie de Montreuil à Montreuil, commune la plus peuplée de la Seine-Saint-Denis, à l'est. Cette ligne est une des plus longues et des plus fréquentées du réseau, avec cent seize millions de voyageurs en 2004, ce qui la place en quatrième position de l'ensemble des lignes de métro de la RATP. Son parcours traverse le sud-ouest, le centre-nord et l'est de la capitale française avec un tracé parabolique, commun avec la ligne 8 sur une partie de son itinéraire. Elle relie deux secteurs socialement très opposés, les quartiers bourgeois de l'ouest parisien et les quartiers populaires de l'est. La ligne 9 a été mise en service à partir de 1922 et est devenue la première à desservir la banlieue parisienne en 1934 à l'ouest et en 1937 à l'est, date depuis laquelle elle a peu évolué. |

Languedoc-Roussillon Le stade de la Mosson est un stade de football situé à Montpellier, en France. Depuis la Coupe du monde de football de 1998, son nom officiel est stade de la Mosson-Mondial 98. Inauguré en 1972, il est, depuis 1974, le stade résident du Montpellier Hérault Sport Club, la principale équipe de football de Montpellier. Géré par la communauté d'agglomération de Montpellier, il a connu de nombreuses rénovations. L'ensemble des tribunes du stade actuel est construit entre 1988 et 1997, ce qui porte sa capacité d'accueil à 35 500 places assises et lui permet d'accueillir la Coupe du monde de football. La dernière rénovation date de 2007 pour la Coupe du monde de rugby ; sa capacité est alors ramenée à 32 939 places assises. Dixième stade français au nombre de places proposées, l'enceinte est donc également utilisée pour des matchs de rugby à XV. Situé dans le quartier de La Paillade, il doit son nom à la rivière Mosson, qui coule à proximité, et dont les crues, lors d'orages cévenols, peuvent provoquer des dégâts au stade. |

LimousinLimoges est une commune du Sud-Ouest de la France, préfecture du département de la Haute-Vienne et de l'ancienne région Limousin.

Fortement marquée au Moyen Âge par le rayonnement culturel de l’abbaye Saint-Martial, Limoges, qui reste attachée à ses ostensions, est parfois surnommée « La ville rouge » ou « La Rome du socialisme » du fait de sa tradition de vote de gauche et des événements ouvriers qu’elle connait au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ville universitaire, centre administratif et de services intermédiaires doté de tous les équipements d'une métropole régionale, Limoges, dont l'aire urbaine rassemble plus de 280 000 habitants, développe sa responsabilité de capitale du Limousin à travers une politique culturelle et artistique volontariste. Ville de tradition bouchère, siège du leader mondial des équipements électriques pour le bâtiment, Limoges est également bien positionnée dans l'industrie du luxe. Elle se proclame « capitale des arts du feu » en raison de l’implantation toujours présente des grandes maisons de porcelaine, de ses ateliers d'art travaillant l’émail ou les vitraux, mais aussi en raison du développement de son pôle de compétitivité dédié à la céramique technique et industrielle. Posée sur les premiers contreforts ouest du Massif central, Limoges est traversée par la Vienne, dont elle fut, à l’origine, le premier point de passage à gué. Entourée d'une ruralité limousine préservée de toute culture ou élevage intensifs, la « ville qui entre en campagne » s'étend sur une superficie de 78 km2. Elle offre une qualité de vie souvent mise en exergue, qui se mesure à l'aune de l’importance et de la qualité des espaces verts qu’elle entretient. Reconnue « Ville d’art et d’histoire » depuis 2008, 35e aire urbaine de France, Limoges, dont la notoriété tient aussi au palmarès de son club de basket, le Cercle Saint-Pierre (CSP), constitue après Toulouse et Bordeaux, le troisième centre urbain du grand Sud-Ouest français. |

LorraineLa gare de Lorraine TGV est une gare ferroviaire de la ligne à grande vitesse Est européenne, située sur la commune de Louvigny, au sud de Metz et au nord de Nancy, à sept kilomètres au sud-ouest de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Ouverte en 2007, elle permet exclusivement d'accéder aux trains qui contournent l'agglomération parisienne par la LGV Interconnexion, les TGV vers Paris desservant directement les principales gares de centre-ville de la région. Elle est l'une des trois nouvelles gares de la LGV Est européenne, avec les gares de Meuse TGV et Champagne-Ardenne TGV.

Le potentiel de trafic voyageurs étant plus faible pour les relations province-province que vers Paris, il a été décidé que tous les trains empruntant la LGV Interconnexion auraient systématiquement Strasbourg pour terminus, en effectuant plusieurs arrêts intermédiaires sur le parcours, pour mutualiser les flux. Metz et Nancy étant alignées sur un axe nord-sud, il a fallu créer une gare commune à ces deux villes. Pour diverses raisons, qui tiennent à la fois à des contraintes techniques (le relief ou l'absence d'urbanisation) et politiques (les rivalités entre Metz et Nancy), la LGV Est européenne passe approximativement à mi-distance de Metz et Nancy... |

MartiniqueL'article qui doit apparaître ici n'a pas encore été sélectionné.

|

Midi-Pyrénées Le cheval navarrin, navarin, navarrois, bigourdin ou tarbais est une ancienne race chevaline française, désormais disparue, qui était surtout élevée dans les plaines des Pyrénées près de Tarbes, ainsi qu'en Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, et par extension dans tout le Sud-Ouest de la France. Probable monture de prestige durant le Moyen Âge et la Renaissance, elle a très bonne réputation durant tout le XVIIIe siècle. Ce petit cheval résistant, fin et vif est abondamment utilisé comme monture de remonte pour la cavalerie légère, mais aussi sous la selle pour les manèges et la pratique du dressage classique, grâce à sa grande élégance. Abondamment réquisitionnée par les armées napoléoniennes au début du XIXe siècle, la race navarrine est croisée avec l'Arabe pour reconstituer le cheptel, puis avec le Pur-sang à partir de 1833, dans le but d'« améliorer » sa taille, exclusivement pour les services de cavalerie. Ce cheval change alors de morphologie et de caractère. Les croisements réalisés sous l'impulsion du haras national de Tarbes ont des résultats mitigés. Des chevaux arabes sont réintroduits en plus des Pur-sangs, suivant un programme de zootechnie qui s’achève en 1852. La race navarrine disparaît donc lentement au cours du XIXe siècle, absorbée dans les croisements, et n'existe plus depuis les années 1850, époque où son élevage est remplacé par celui de l'Anglo-arabe. |

Nord-Pas-de-Calais Le Boulonnais, surnommé le « pur-sang des chevaux de trait » ou le « colosse en marbre blanc », est une race de chevaux de trait originaire du Boulonnais, région française de la côte de la Manche. Historiquement élevé dans tout le Pas-de-Calais, la Picardie et le pays de Caux, en France, ce cheval est réputé, selon sa légende, descendre d'étalons orientaux de passage durant l'Antiquité. Il est davantage influencé par la sélection de ses éleveurs, ainsi que les conditions climatiques et géographiques de sa région originelle. Apprécié par le roi de France Henri IV, puis par l'empereur Napoléon Ier, cet animal de trait rapide connaît une vague de popularité lorsqu'il convoie des chargements de poisson frais entre Boulogne-sur-Mer et Paris, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer vers 1850. Avec la modernisation des transports, il est reconverti dans les travaux de force et d'agriculture, travaillant dans les champs de betteraves ou plus rarement comme cheval de fond dans les mines. Ses éleveurs sélectionnent des chevaux plus puissants et étoffés. En 1902, la population de chevaux Boulonnais est estimée à plus de 600 000 individus. La modernisation des transports après la Première Guerre mondiale, puis l'arrivée du tracteur après la seconde mettent la race en péril. Les bombardements des ports et l'occupation allemande lui font subir de lourdes pertes. Les effectifs diminuent régulièrement jusqu'en 1989. Des actions de sauvegarde sont menées, dont la création de la route du Poisson. Ce cheval de grande taille, de robe fréquemment grise, est désormais surtout élevé pour sa viande, réputée être l'une des meilleures du marché. Autrefois utilisé par l'armée française, il est valorisé en attelage de compétition et de loisir grâce à son trot énergique, et employé localement par la police montée de sa région. Il reste d'usage au labour et pour l'entretien des vignes, grâce à sa puissance de traction couplée à une énergie rare chez un cheval de trait. Avec 583 individus recensés en 2014, le Boulonnais est le cheval de trait français le plus menacé, en raison de son taux de consanguinité et de la baisse régulière des nouvelles naissances. |

Basse-Normandie Cherbourg-Octeville (prononciation : /ʃεʁbuʁɔktəvil/) est une ancienne commune française, dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie. Elle résulte de la fusion des villes de Cherbourg et d'Octeville en l’an 2000. Elle devient commune déléguée en 2016 à la suite de la création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin Située au nord de la péninsule du Cotentin, protégée par la rade artificielle la plus grande au monde, entre la Hague et le Val de Saire, la cité a été au cours des siècles une place stratégique disputée entre Anglais et Français. Citée comme l’une des deux « clés du royaume » par Vauban, elle est devenue, par de colossaux travaux d’aménagement maritime, un port militaire de premier ordre sous l’impulsion de Louis XVI et Napoléon Ier. Escale des prestigieux paquebots transatlantiques dans la première moitié du XXe siècle, Cherbourg a été l’objectif premier des troupes américaines lors du Débarquement de Normandie. Préfecture maritime avec son port militaire, halieutique, plaisancier et de passagers transmanche, handicapé par son isolement pour être un grand port marchand, c'est un pôle de construction navale important, une ville ouvrière dans un arrière-pays rural. |

Haute-Normandie Le tramway de Saint-Romain-de-Colbosc est une voie ferrée d'intérêt local à écartement métrique sise en Seine-Inférieure (aujourd'hui Seine-Maritime) qui relia, entre 1896 et 1929, la commune de Saint-Romain-de-Colbosc à la gare d'Étainhus - Saint-Romain située sur la Ligne Paris - Le Havre. Longue de plus de quatre kilomètres, la ligne fut d'abord exploitée par des automotrices à vapeur Serpollet, puis après la défaillance de ces dernières, par des convois ferroviaires tractés par des petites locomotives à vapeur. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'itinéraire transportait près de 100 000 voyageurs par an même si l'équilibre financier était fragile et les projets d'extension du tramway repoussés par les autorités départementales. Le conflit perturba l'exploitation de la ligne, les difficultés financières qui s'ensuivirent dans les années 1920 conduisirent le tramway à une fermeture précoce en février 1929. |

Pays de la Loire Le site archéologique de Jublains est un ensemble de vestiges, datés principalement de l'époque romaine, présents sur le territoire de l'actuelle commune française de Jublains, située dans le département de la Mayenne (région des Pays de la Loire). Lieu d'un sanctuaire du peuple celte des Diablintes, une ville du nom de Noviodunum est créée par les Romains, devient la capitale de ce peuple au moment de l'organisation administrative augustéenne et s'urbanise dans la seconde moitié du Ier siècle. La cité est dotée d'une parure monumentale, avec un ensemble de monuments publics témoignant de la diffusion du mode de vie romain : théâtre, forum et thermes, outre le sanctuaire celte qui est reconstruit en dur. La cité témoigne aussi des difficultés rencontrées à partir du IIIe siècle, avec la construction d'un élément fortifié qui constitue encore l'élément le plus impressionnant du site. Durant l'Antiquité tardive, la cité perd son statut de capitale, lorsque l'entité diablinte est rattachée au territoire des Cénomans. Essentiellement connu pour le camp romain, classé monument historique en 1840, le site recèle d'autres vestiges intéressants tels que le théâtre, les thermes et le temple romain. Même si un simple bourg a remplacé la cité romaine, les vestiges remarquablement conservés font de Jublains un site considéré comme exceptionnel dans l'Ouest de la France. Le département de la Mayenne a ainsi décidé de procéder à de nombreuses acquisitions foncières afin que les recherches puissent se poursuivre. |

Picardie La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. |

Poitou-Charentes La Charente (en saintongeais Chérente, en occitan Charanta) est un fleuve français. Prenant sa source à Chéronnac dans la Haute-Vienne à 295 mètres d'altitude , elle traverse ensuite les départements de la Charente, une petite partie de la Vienne, la Charente à nouveau, la Charente-Maritime avant de se jeter dans l'océan Atlantique entre Port-des-Barques et Fouras par un large estuaire. |

Provence-Alpes-Côte d'Azur L’épidémie de peste qui éclate à Marseille en 1720 constitue un épisode historique marquant, toujours présent dans la mémoire collective des Marseillais. Le Grand-Saint-Antoine, un bateau en provenance du Levant (la région de la Syrie), accostant à Marseille le 25 mai 1720 est à l’origine de l’épidémie. En effet, sa cargaison constituée d’étoffes et de balles de coton est contaminée par le bacille de Yersin responsable de la peste. À la suite de graves négligences, et malgré un dispositif de protection très strict comportant notamment la mise en quarantaine des passagers et des marchandises, la peste se propage dans la ville. Les quartiers déshérités et les plus anciens sont les plus touchés. La peste s’étend rapidement dans la cité où elle entraîne entre 30 et 40 000 décès sur 80 à 90 000 habitants, puis en Provence où elle fait entre 90 000 et 120 000 victimes sur une population de 400 000 habitants environ. |

La Réunion « Du battant des lames au sommet des montagnes » est une expression française qui servit autrefois à définir l’extension géographique des concessions territoriales accordées par la Compagnie des Indes orientales aux colons de l’île de la Réunion alors que celle-ci s’appelait encore l'île Bourbon. Depuis, cette expression y est devenue une locution courante, voire une « formule figée ». Dans son sens le plus strict, elle agit grammaticalement comme un complément de manière répondant à la question « comment ? » et qualifie la façon dont sont découpées les terres en étroites bandes qui s’étirent du littoral aux plus hauts reliefs sans jamais s’étaler horizontalement. En revanche, lorsqu’on la considère dans son sens le plus large, l’expression fait office d’adverbe de lieu, synonyme de « partout ». |